《春秋繁露·阴阳出入上下篇》:“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”秋分之“分”为“半”之意。

每年9月22~24日,太阳位于黄经180°时是秋分节气,秋分是二十四节气中的第十六个节气,也是天气由热转凉的分水岭。《月令七十二候集解》说,“分者平也,此当九十日之半,故谓之分。”秋分被认为是昼夜均等,寒暑平衡的中间点,是“平分秋色”之时。秋分曾是传统的“祭月节”,中秋节由“秋夕祭月”演变而来。2018年6月21日,经党中央批准、国务院批复,自2018年起,将每年秋分日设立为“中国农民丰收节。秋分食桂花,是一种含蓄的祝福。《清嘉录》上说:秋分节开者曰早桂,寒露节开者曰晚桂。人们喜欢桂花的味道,在秋分时的食品中掺进了桂花。据说桂花的种子,就来自月宫那棵五百丈高的桂树。所以人们用摘得“桂冠”,表示赢得了第一;用“折桂”比喻考试得中。

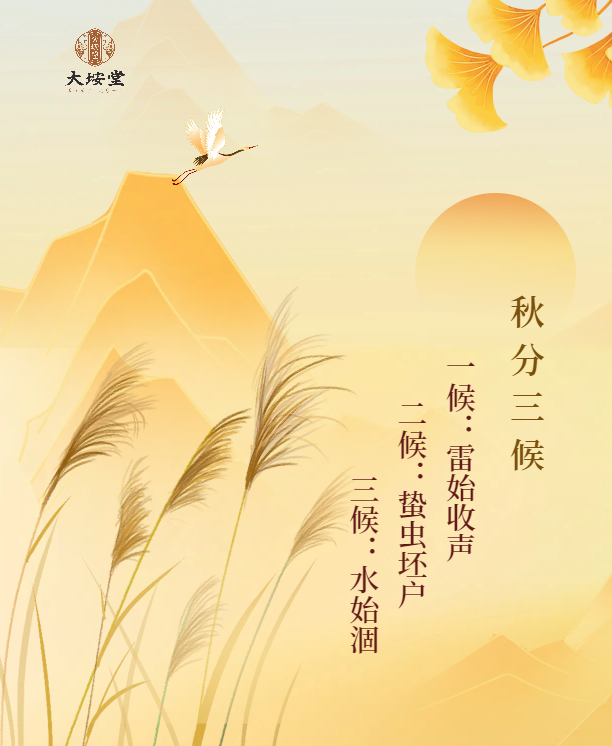

在中医和传统节气文化中,“秋分三候” 是古人根据秋分时节的物候变化(动植物生长、自然现象等)总结出的节气特征,每候持续 5 天,生动反映了此时节的自然节律。

【秋分一候】雷始收声:雷声自春分始发,至秋分而收。进入秋分后,雷声逐渐停止,标志着秋意渐深、天气趋于沉静。

【秋分二候】蛰虫坯户:“坯”音péi,依附之意。蛰伏冬眠的动物渐渐感受天地肃杀之气的召唤躲进门户、洞穴、泥土之中,待到来年的惊蛰才苏醒过来。

【秋分三候】水始涸:“涸” 即 “干涸、减少”。指秋分后,河流、湖泊、池塘等水域的水量开始逐渐减少,部分浅滩或小水域甚至可能出现干涸的迹象。

秋分是二十四节气中昼夜平分、寒暑交替的关键节点,此时阳气渐收、阴气渐长,气候干燥、早晚温差加大,养生需遵循 “养收” 原则,围绕防燥润肺、温补护阳、调节情志、适度运动四大核心展开。

▶▶饮食:防燥为主,温补不燥

秋分后 “燥邪” 当令,易出现口干、咽燥、皮肤干、便秘等 “秋燥” 症状,饮食需以 “滋阴润燥” 为核心,同时兼顾温补(避免寒凉伤阳)。

♥ 首选 “润燥食材”,清润养肺: 中医认为 “肺属金,其色白”,故白色食物多能润肺,如:雪梨、银耳、百合、莲子、山药等。

♥ 温补避寒,忌生冷寒凉:秋分后脾胃功能渐弱,需避免生冷食物,可适当吃温补食材,但需 “温而不燥”,如:瘦肉、鲫鱼、南瓜、红薯、生姜等。

♥ 少吃 “辛辣、过咸”,护肺防燥:辛辣食物(如辣椒、花椒)易助燥伤肺,过咸食物会导致水钠潴留,加重秋燥引发的皮肤干燥,每日盐摄入量建议控制在 5 克以内。

▶▶起居:早睡早起,护阳防凉

秋分后昼夜温差可达 10℃以上,且夜间阴气加重,起居需注重 “养阳” 与 “防凉”,避免受凉感冒或诱发旧疾(如关节炎、哮喘)。

♥ 作息:“早睡以养阳,早起以收阴”:早睡可帮助阳气潜藏,避免熬夜耗伤阴液;早起顺应阳气渐升的规律,还能呼吸清晨新鲜空气,改善秋乏。

♥ 保暖:“春捂秋冻,适度为宜”:秋冻并非 “越冻越好”,需根据体质调整。重点护好 “三部位”:腹部、脚部、颈部。

▶▶情志:收敛情绪,防 “悲秋” 伤肺

中医认为 “秋属金,对应肺,肺主悲”,秋分后草木凋零、景色萧瑟,易让人产生伤感、抑郁的 “悲秋” 情绪,长期会耗伤肺气,影响健康。

♥ 主动 “疏肝解郁”,避免情绪内耗,以静养为主,避免过度思虑,避免过度劳累,让身心处于平静状态,帮助阳气收敛、阴气潜藏。

▶▶运动:适度收敛,避免大汗

秋分后运动需遵循 “养收” 原则,以 “温和、适度” 为核心,避免剧烈运动导致大汗淋漓(中医认为 “汗为心之液”,秋燥时大汗易耗伤阴液与阳气)。

♥ 推荐 “温和运动”,增强体质。如:散步 / 快走,太极拳 / 八段锦、瑜伽等。运动注意避免空腹或饭后立即运动,及时补水(少量多次)。运动后及时擦干汗水,穿上外套,避免吹风受凉。

秋分养生的核心是 “顺应时节,平衡阴阳”,从饮食、起居、情志、运动多方面调整,既能缓解秋燥不适,又能为冬季 “养藏” 打下基础,帮助身体平稳度过季节交替。