点击数:1912025-08-22 16:34:58 来源: 大垵堂|食疗养生|惠州养生堂|惠州中医|膳食养身健康一生_惠州市春草堂健康管理有限公司

《月令七十二候集解》:“七月中。处,止也。暑气至此而止矣”。“处”有“终止、躲藏”之意,“处暑”即“暑气至此而止”,时至处暑,暑热渐退,阴气渐长,凉热交替。但我国部分地区仍可能有短期的炎热天气,俗称“秋老虎”。

我国古代根据自然物候变化对处暑节气细分为三候,处暑三候从动物行为(鹰)、自然气候(肃杀)、农耕活动(禾登)三个维度,完整反映了夏秋交替时的物候特征,体现了古人“天人合一”的观察智慧。

一候:鹰乃祭鸟:老鹰感知秋气肃杀,开始大量捕猎鸟类,并将猎物摆列如祭祀状。其象征自然界进入捕猎、收获的季节。

二候:天地始肃:凉风至,草木凋零,天地间万物开始收敛萧索。古人认为此时“阴气渐长”,需顺应自然,收敛心性。

夏属阳,秋属阴:处暑是阳气渐退、阴气渐生的节点,《黄帝内经》强调“春夏养阳,秋冬养阴”,此时需从“养心”转向“养肺”。从中医角度解读,处暑节气是“暑气终止,秋燥初起”的转折点,人体阳气开始收敛,养生需顺应自然规律,重点在于“润燥、养肺、护脾胃”。

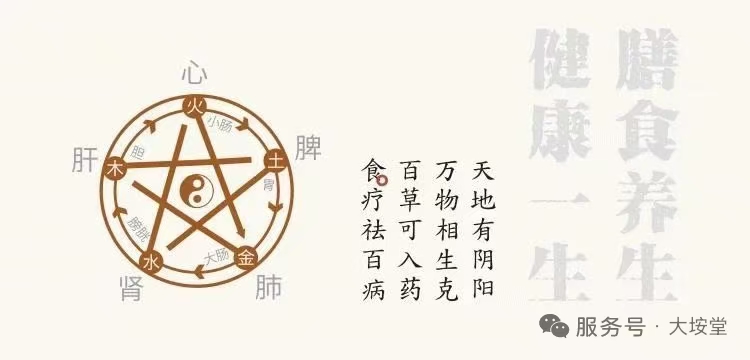

一、饮食调养:润肺防燥,少辛增酸,多吃滋阴润燥食物

润肺防燥:

白色食物(养肺):梨、莲藕、杏仁、百合。

酸味食物(敛肺气):山楂、乌梅、葡萄。

健脾祛湿:南瓜、小米、芡实。

少辛多酸:减少辛辣(姜、葱、辣椒)以防肺火过旺,适量吃酸以敛肺气。

忌生冷油腻:处暑后脾胃功能较弱,避免冰饮、肥甘厚味,以防腹泻或湿滞。

“秋三月,早卧早起,与鸡俱兴”(《内经》):顺应阳气收敛,避免熬夜耗阴。

调整睡眠:顺应“秋收”规律,早睡(不晚于23点)以养阴,早起(6-7点)以舒肺气。

注意保暖:处暑后“凉燥”渐显,尤其需护住颈部、肚脐、脚踝,避免寒气入侵。

适度“秋冻”:健康人群可缓慢添衣,适当接受凉爽刺激,增强抗寒能力(但体弱者和老人需及时保暖)。

推荐运动:散步、八段锦、太极拳、瑜伽等温和运动,避免剧烈运动耗伤津液。

常按养生穴位:太渊穴(补肺)、三阴交(滋阴)、迎香穴(鼻翼两侧)防秋燥鼻干、足三里(膝盖下3寸)健脾胃

艾灸:足三里(健脾胃)、肺俞穴(补肺气)。

四、情志调节:收敛神志,防“悲秋”

秋应肺,肺主悲,情绪低落易伤肺气,可练八段锦或静坐调息。避免情绪大起大落,秋气肃杀,易引发伤感,可通过静坐、冥想、品茶等方式静心。多接触自然,登高望远、郊游赏秋,舒缓情绪。

体质偏燥者(易口干、便秘):多喝蜂蜜水、杏仁茶。

脾胃虚弱者:常喝小米粥、茯苓粥健脾。

呼吸系统敏感者:戴口罩防尘,少吃海鲜等发物。

处暑是中医“治未病”的关键期,此时调理得当,可减少秋冬感冒、咳嗽、腹泻等疾病的发生。

敬请患者家属先把患者送到医院治疗,以防止患者病情恶化,错过最佳治疗时期,经医院名医治疗,毫无效果的情况下,可征得患者及家属同意,前往大垵堂门店咨询。